Основные постоперационные осложнения

Причины развития осложнений после хирургического лечения заболеваний позвоночника — наличие у пациента других хронических патологий, нарушения кроветворения и (или) свертываемости крови, ошибки медицинского персонала на подготовительном этапе и во время вмешательства. Спровоцировать их могут и врожденные, приобретенные аномалии позвоночника, при которых полный доступ к операционному полю ограничен. Все осложнения объединены в три группы:

- Общие. Возникают после хирургического лечения не только заболеваний позвоночника, но и любых других патологий.

- Неврологические. Развиваются в постоперационном периоде из-за нарушения работы спинного мозга и нервных корешков, в том числе и в результате их механического повреждения.

- Связанные с установкой имплантатов или сращением смежных позвоночных структур. Возникают после операций, выполняемых с целью стабилизации сегментов.

Локализации симптома

После оперативного вмешательства пациент может отмечать появление болей различной локализации. Место возникновения неприятных ощущений зависит от степени повреждения тканей:

- в месте прокола – чаще связана с раздражением мягких тканей при введении катетера. Однако, такая локализация симптома характерна и для инфекционно-воспалительных осложнений;

- в крестце – чаще возникает у пациенток после родов с применением эпидуральной анестезии против боли, спровоцировавших травматизацию или развитие инфекции в области малого таза;

- поясничная боль – отмечается у пациентов с патологиями позвоночника, после родоразрешения, при повреждении венозного сплетения в эпидуральном пространстве.

Важно! Разлитые боли редко бывают связаны с анестезией. Наиболее частые причины такого симптома – заболевания внутренних органов, радикулит или повреждение мышц спины.

Сроки восстановления

Сроки реабилитации зависят от многих факторов: выбранная методика, квалификация врача, возраст, общее состояние пациента, соблюдение им рекомендаций специалиста.

Например, после микроскопической или эндоскопической дискэктомии (при условии, что диск сохранился) пациент восстановится примерно через 2 – 2.5 месяца.

После спондилодеза с трансплантацией костного фрагмента и фиксацией позвонков период реабилитации затягивается на 3 месяца и более. Многое зависит от соблюдения пациентом рекомендаций врача.

Послеоперационная терапия после вертебропластики занимает 8 недель. Пожилые пациенты восстанавливаются дольше (особенно после компрессионных переломов).

После вапоризации с применением лазера или холодной плазмы функциональность позвоночника восстанавливается примерно через 4 – 6 недель.

После замены диска период восстановления занимает от 3 до 6 месяцев. Это время необходимо, чтобы организм принял искусственный орган и восстановилась амплитуда движений.

Общие осложнения

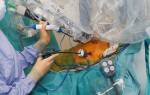

Такие последствия могут возникать при всех методах проведения операций. Дискэктомия, ламинэктомия, спондилодез, замена межпозвонковых дисков имплантатами, устранение врожденных и приобретенных аномалий позвоночника — любое из этих хирургических вмешательств способно стать причиной развития общих осложнений.

Все хирургические вмешательства требуют предварительного обезболивания. Для этого используются фармакологические препараты, правильный выбор которых позволяет свести к минимуму нежелательные последствия. Но иногда даже тщательное предварительное тестирование не способно установить индивидуальную чувствительность организма пациента к обезболивающим средствам. На этапе подготовки необходимо обязательно сообщить анестезиологу о непереносимости того или иного препарата.

После проведения операции на позвоночном столбе возможны следующие последствия анестезии:

- механическая асфиксия;

- нарушение моторики кишечника;

- приступы тошноты, попадание содержимого желудка в пищевод;

- галлюцинации, психические расстройства;

- учащение или урежение сердечного ритма.

Во время наркоза используется мягкая трубка, которую вставляют в горло. После операции ее извлекают, но пациент еще несколько часов может испытывать неприятные и даже болезненные ощущения. Если хирургическое лечение длительное, то есть риск последующего воспалительного поражения легких из-за застойных явлений.

Кровотечения

Передний или боковой доступ к операционному полю повышает риск спонтанных кровотечений. Это обусловлено необходимостью вскрытия брюшной полости или рассечения подкожных мышц шеи. Даже хирург с большим опытом, часто проводящий сложные операции, иногда повреждает один из крупных кровеносных сосудов.

В ходе операции обязательно отслеживается состояние позвоночных структур для своевременного обнаружения ишемических повреждений спинного мозга и нервных корешков, иннервирующих, в том числе и нижние конечности. Кровотечения, возникающие во время хирургического вмешательства, удается быстро устранить. Гораздо опаснее те, которые открываются уже после наложения швов. В таких случаях необходимо экстренное проведение повторной операции.

Тромбофлебитом называется воспалительный процесс во внутренней венозной стенке с формированием тромба. Одна из причин его развития — хирургическое лечение заболеваний, локализованных преимущественно в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Если в ходе вмешательства повреждаются сосуды, то защитной реакцией организма становится ускоренное сворачивание крови.

Не так опасно замедление кровотока, как отрыв части кровяного сгустка и его проникновение в легкое или сердце. Развивается тромбоэмболия — закупорка кровеносного сосуда тромбом, попавшим в циркулирующую кровь. Из-за расстройства кровообращения ткани начинают отмирать, а это может стать причиной летального исхода.

Чтобы снизить вероятность тромбообразования, хирурги используют специальные механические средства для ускорения кровотока. Применяются и медикаменты (антикоагулянты), препятствующие сгущению крови.

При проведении операции пациент должен глубоко, качественно дышать, иначе возможно быстрое развитие пневмонии. Функционирование легких нарушается по следующим причинам:

- применение для наркоза определенных лекарственных средств;

- длительное нахождение в положении лежа в постоперационном периоде;

- повреждение плевры — серозной оболочки, покрывающей легкие, внутреннюю поверхность грудной клетки, средостение и диафрагму.

Исключить любую вероятность появления проблем с легкими позволяет обучение пациента технике глубокого диафрагмального дыхания в подготовительном периоде, а также использование спинальной анестезии. Соблюдение постельного режима рекомендовано только на протяжении нескольких дней.

Затем пациенту нужно вставать, передвигаться по больничной палате. Повреждение плевры обычно хирурги обнаруживают сразу и устраняют его. Если оно осталось незамеченным, то кровь скапливается и препятствует глубокому дыханию. В этом случае необходимо проведение операции для восстановления целостности плевры.

Инфекции

Инфекционные осложнения, обычно бактериальной природы, диагностируются у 1 пациента из 100 прооперированных. К ним предрасполагают пожилой возраст, низкий иммунитет, наличие хронических заболеваний. На проникновение инфекционных возбудителей указывают такие симптомы:

- постоянное повышение выраженности болевого синдрома;

- покраснение, отечность кожи около наложенных швов;

- появление неприятного запаха от выводимого наружу содержимого раны;

- мелкая дрожь и повышенная температура тела.

Гной после операции свидетельствует о тяжелом течении инфекционно процесса. Если он распространился на глубоко расположенные мягкие ткани, то требуется повторная операция с хирургическим очищением некротических очагов. Затем пациенту назначается курсовой прием антибиотиков, к которым чувствительны болезнетворные бактерии.

При поверхностной инфекции, затронувшей только кожу около шва, достаточно частой обработки покрасневших тканей антисептическими и антибактериальными растворами.

Неврологические осложнения

Так как операционное поле находится в непосредственной близости от спинного мозга, то существует риск его повреждения. Может быть травмирована его твердая защитная (дуральная) оболочка. В большинстве случаев хирурги обнаруживают повреждение в ходе операции и своевременно устраняют его.

На развившееся осложнение указывают участившиеся боли в голове и в прооперированной области позвоночника. Особенно опасно внедрение в спинной мозг через образовавшееся отверстие патогенных микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибков). Это может стать причиной менингита, требующего немедленного повторного хирургического вмешательства.

Повреждения мозговой оболочки, спинного мозга, нервных корешков

Во время выполнения манипуляций хирург может повредить твердую оболочку, которая окружает спинной мозг. Подобное случается во время 1-3% операций. Если врач сразу же заметил и ликвидировал проблему – человеку можно не беспокоиться. В противном случае у больного могут возникнуть серьезные осложнения.

Последствия утечки спинномозговой жидкости:

- сильные головные боли;

- менингит;

- энцефалит;

- миелит.

Если нарушение целостности мозговой оболочки выявляют в послеоперационном периоде – человека оперируют еще раз.

В редких случаях у пациентов может страдать спинной мозг или выходящие из него нервные корешки. Их повреждение обычно приводит к локальным парезами или параличам. К сожалению, подобные неврологические расстройства плохо поддаются лечению.

Инвалидность

ее могут присвоить, если послеоперационная реабилитация не дала ожидаемых результатов. Пациента направляют на медицинскую экспертизу, где и будет определено, положена ли ему группа нетрудоспособности. Лечащий специалист направляет на МСЭ, например, при установлении следующих проблем:

- при частых и продолжительных обострениях корешкового синдрома;

- при стойком сохранении или появлении двигательной дисфункции, вестибулярных нарушениях, критическом угнетении работы внутренних органов;

- серьезном цефалгическом синдроме, ставшем следствием неудачного вмешательства;

- при длительной несостоятельности опорно-двигательного аппарата, что мешает выполнять профессиональные обязанности;

- при затянувшейся неспособности к самообслуживанию и др.

Как оформить статус инвалидности, вас подробно проинформирует доктор, он же поможет подготовить необходимый пакет документов в соответствующую инстанцию. Обычно пакет включает направление на комиссию, выписку из медкарты о патологии, документ о выполненном реабилитационном лечении, ксерокопию паспорта, результаты диагностики (КТ и/или МРТ, РВГ сосудов конечностей, РЭГ головного мозга, спинномозговая пункция, миелография и т. д.).

Проблемы с легкими

Нарушение функций дыхательной системы возникает в случае интубации пациента. Причиной может быть воздействие медикаментозных препаратов, механическое повреждение дыхательных путей, аспирация желудочного содержимого или занесение инфекции с интубационной трубкой. Длительный постельный режим нередко приводит к развитию застойной пневмонии.

В послеоперационном периоде медперсонал следит за тем, чтобы пациент глубоко дышал и выполнял кашлевые движения. В профилактических целях больному разрешают как можно раньше садиться и вставать с постели. Если развития пневмонии избежать не удалось – ее лечат с помощью антибиотиков и постурального дренажа.

После операции на позвоночнике болит нога или спина

Нервные структуры позвоночника иннервируют мышцы верхних и нижних конечностей. В момент течения многих заболеваний позвоночной системы нервная проводимость нарушается, поэтому человек часто ощущает онемение, покалывание, ползание мурашек в ногах или руках, болевой синдром. А вот почему болит нога уже после операции, которая должна была по идее восстановить нервно-транспортную сеть, причин существует несколько.

Во-первых, это остаточные явления, которые вскоре должны исчезнуть полностью. Нервным и мышечным тканям, которые претерпели патологические изменения в ходе травмы или дегенеративно-дистрофического заболевания, необходимо время, чтобы регенерироваться. Если симптом не связан с ошибками хирурга или развившимися осложнениями неправильно организованного процесса реабилитации, боль и парестезии постепенно начнут спадать.

Механизм боли в спине тоже имеет подобное объяснение. В пояснице или другом отделе, где выполнялась хирургическая инвазия, болезненность практически всегда присутствует в ранние сроки. Ранняя боль – естественная реакция организма на травмирование мягких тканей, без чего не обходится ни одно вмешательство. По мере заживления операционной раны болевой признак станет сокращаться, и с каждым днем пациент будет отмечать улучшения.

Почему заболела вдруг конечность или прооперированный участок после операции с имплантами, если до этого было все хорошо? Это осложнения:

- локальный инфекционный патогенез;

- грубый рубцово-спаечный процесс в пределах операционного поля;

- выход из строя протезной конструкции;

- миграция кейджа и повреждение кровеносных сосудов или нервов;

- повышенный износ соседних с прооперированной областью структур и прочие причины.

Послеоперационные боли не следует оставлять без внимания, так как они способны стать хроническими. Важно обратиться к врачу для установления их точного происхождения. Когда болит возле копчика, возможно, в процессе операции, если манипуляции выполнял неопытный хирург, инструментом была ранена оболочка спинного мозга или повреждены нервные корешки, что представляет огромную угрозу здоровью и жизни человека.

Еще одна частая реакция организма – послеоперационный отек; он может быть как физиологическим, так и патологическим. Отекание околопозвоночных мягких тканей – это норма в первые 7 суток, однако если отек не спадает в течение первой недели, сопровождается болезненностью и усиливается, тогда речь идет о неблагополучном патогенезе или о присоединении инфекции.

При наличии боли любой интенсивности и характера производят исследование раневой зоны, паравертебральных мягких тканей, нервных и сосудистых образований хребта и конечностей, спинного мозга, костно-хрящевых элементов позвоночника. Не исключено, что при выявлении тяжелых и запущенных постоперационных последствий потребуется повторная нейрохирургическая операция.

Отзывы об удалении грыжи поясничного отдела позвоночника и последствия

Возникают довольно редко. Могут быть вызваны вредным воздействием средств для наркоза, недостаточным опытом или ошибками анестезиолога, неадекватной оценкой состояния или некачественной предоперационной подготовкой пациента.

Возможные осложнения наркоза:

- механическая асфиксия;

- аспирационный синдром;

- нарушения сердечного ритма;

- острая сердечная недостаточность;

- психозы, бред, галлюцинации;

- рвота или регургитация;

- динамическая кишечная непроходимость.

Чтобы избежать нежелательных последствий анестезии, перед операцией человеку необходимо пройти полноценное обследование. Обо всех выявленных заболеваниях нужно обязательно сообщить анестезиологу. При подготовке к наркозу врач должен учесть возможные риски, выбрать подходящие препараты, адекватно рассчитать их дозировку.

После интубации практически всех больных беспокоит першение в горле. Неприятный симптом исчезает спустя несколько дней.

Часто пациенты неврологической клиники жалуются на интенсивные боли в области поясницы, шеи, страдают от боли в ягодицах, ощущают онемение ног, ватные ступни. Боли могут быть постоянными или появляться после небольшой нагрузки, сидения в одном положении.

Такие симптомы дает позвоночная грыжа, отмахнуться от которой не получается, запущенное состояние лечится хирургическим вмешательством.

Позвоночник в теле человека представляет собой поддерживающую и одновременно подвижную структуру, служащую защитой для нервной ткани спинного мозга, находящейся в канале хребта, от разных нагрузок и повреждений. Каждый позвонок имеет костную структуру и отросток, представляющий собой выступ за спинной нервной тканью и массивное тело, находящееся перед спинным мозгом и воспринимающим на себя почти всю нагрузку.

Отдельные кости, расположенные одни над другими вместе с межпозвоночными дисками, играющими роль амортизаторов, составляют позвоночный столб. Круглые дисковые прокладки не позволяют позвонкам тереться друг о друга. Каждый позвоночный диск состоит из внутреннего пульпозного ядра гелеобразной консистенции и наружной волокнистой оболочки, образующей фиброзное кольцо.

Связки являются фиброзной тканью, с достаточной прочностью для соединения и удерживания костей друг с другом. Иногда при повреждении связок пациенты ощущают боли с определенной локализацией в области поражения. Позвоночник по всей протяженности подразделяется на четыре отдела:

- шейный отдел содержит 7 позвонков;

- грудные составляют число 12;

- поясничный отдел состоит из 5 частей;

- крестцовый участок хребта располагается под пятым позвонком, затем он переходит в копчик.

Позвонковая грыжа появляется в случае выдавливания верхним и нижним костным позвонком части гелеобразного ядра в образовавшийся просвет ослабленного или поврежденного фиброзного кольца. Выпячивание пульпозного ядра, оказавшись снаружи позвоночного канала, оказывает давление на нервные окончания и вызывает боль.

Грыжа, по отзывам врачей, в большинстве случаев развивается в поясничном и шейном отделах хребта, между 4 и 5 позвонками. Редко, при имеющихся искривлениях позвоночника, образовывается на грудном участке. Позвонковая грыжа является самой распространенной причиной появления болевых ощущений в спине, шее и ногах, болезнь возникает у людей от 30 до 55 лет, чаще страдают мужчины.

Температура после операции

Как уже было сказано выше, повышенная температура после операции является нормой. При этом необходимо контролировать другие проявления реакции организма на проведенную операцию для установления нормального протекания заживления раны.

Причины температуры после операции заключаются в нормальной реакции организма на вмешательство и при отсутствии иных показателей (выделение гноя из раны, покраснение кожного покрова вокруг зоны операции) не должно вызывать беспокойства. Субфебрильная температура после операции является нормой. Другое дело, сколько держится температура после операции.

В большинстве случаев нормальная температура после операции составляет порядка 37.3-37-5. преимущественно продолжительность того, сколько дней держится температура после операции, составляет 3-5 дней. Температура через неделю после операции должна снизиться до нормального уровня.

Если же температура через месяц после операции не пришла в норму либо периодически повышается без видимых внешних причин, это может говорить о наличии воспалительного процесса в операционной ране либо неэффективности проведенного вмешательства (причина болезни не была ликвидирована).

После полостной операции температура держится на более высоком уровне. Например, температура 39 после операции по аппендэктомии (удалению воспаленного аппендикса) также не является отклонением от нормы. То же самое касается других операций по удалению очагов воспаления, в частности – хирургии гнойных образований.

Повышение температуры после операций на конечностях либо в верхних слоях тканей гораздо меньше и менее продолжительно, чем температура после полостной операции. Например, температура 37 после операции по пластике кости (установке титановой пластины для укрепления кости), либо наложения аппарата Илизарова является достаточно обычным явлением. В ряде случаев повышение температуры после таких операций может вообще отсутствовать.

Пониженная температура после операции не должна внушать ложной радости. Данный факт свидетельствует об ослабленности организма, неспособности его сопротивляться возможной инфекции, а также в максимально сжатые сроки восстанавливать поврежденные в ходе операции ткани. Кроме того, такая картина может указывать на наличие у больного вегето-сосудистой дистонии, что выразится в слабой реакции организма на проведенное вмешательство и замедлит процесс заживления раны.

Таким образом, сам факт повышения температуры тела после операции не является сигналом о наличии каких-либо отклонений в процессе заживления раны. Причиной для беспокойства может быть только ситуация, когда после операции температура держится долго (более семи дней с момента завершения) либо при наличии перечисленных в следующем разделе проявлений.

Целесообразность применения каких-либо препаратов всегда должен решать лечащий врач. В современной медицине не принято сбивать температуру ниже 38.5, за исключением тех случаев, когда есть серьезные проблемы с сердцем или склонность к судорогам. Чтобы сбивать температуру после операции обычно назначают препараты группы нестероидных противовоспалительных средств. Самые распространенные из них:

- Нимесулид (Нимесил) — не используется в педиатрической практике, чаще всего рекомендуется после ортопедических операций;

- Парацетамол (Панадол, Эффералган);

- Ибупрофен (Нурофен, Ибуфен);

- комбинации Парацетамола и Ибупрофена (Ибуклин).

В редких случаях, когда температура поднимается стремительно и до высоких цифр (выше 39.3) целесообразно применение так называемой литической смеси (Димедрол, Анальгин, Но-Шпа).

Умеренное повышение температуры тела непосредственно в первые 3 суток после операционного лечения – это не осложнение, но при условии, что патологических проявлений в области операционной раны нет, пациент чувствует себя удовлетворительно. Согласно клиническим наблюдениям, чем позже с момента операции появляется лихорадка, тем с большей уверенностью можно говорить, что верх возымела местная инфекция.

Другие послеоперационные жалобы пациентов с возможными причинами их появления:

- Многие люди жалуются на то, что нога немеет или становится обессиленной. Это может говорить как об остаточном неврологическом явлении, так и безвозвратной гибели нервных волокон, которые до операции масштабно были повреждены. Еще одна причина – неквалифицированные действия нейрохирурга, приведшие к травме спинного нерва или нервных окончаний.

- Неосторожные послеоперационные манипуляции, некорректно созданный доступ, неправильно выполненное сшивание раны плохо влияют на спаечный процесс, который является неотъемлемой частью заживления поврежденных тканей. Из-за образования плотных, крупных фиброзных тяжей тянет ногу, ощущаются боль, скованность движений в пределах локализации рубцовой спайки. Иногда рубцово-спаечный процесс провоцирует слабость в ногах, онемение бедра, прочие неврологические признаки. Объяснение тому – рубцовая спайка оказывает давление на корешок нерва. Лечение может быть как консервативным, так и хирургическим.

- Если обнаружена шишка в районе шва, это может быть гематома, скопление ликвора или же шовный материал, который должен через некоторое время сам рассосаться. При гематомах или ликворе, чтобы определиться с терапевтическими действиями, нужно выполнить пункцию внутреннего содержимого шишки. Патологическая припухлость под швом может быть признаком серьезного гнойного процесса в ране.

- На онемение промежности сетует тоже немало пациентов, особенно после эктомии межпозвоночной грыжи. Почему промежность онемела, на форуме врачи могут только предполагать причину, но не ставить диагнозы заочно. Вариантов подобного типа нарушений много. Среди них — вновь образовавшаяся протрузия, сохранившиеся на дооперационном уровне расстройства нервного аппарата, ранение нерва в интраоперационный период. Данный симптом явно указывает на проблемы с периферической нервной системой: вам экстренно следует пройти специализированное обследование.

- Редко встречаются следующие осложнения: отторжение конструкции или смещение системы транспедикулярной фиксации. В первом случае вживленную металлоконструкцию организм принимает за опасный чужеродный объект, отторгает имплантат, не дав шансов ему прижиться. Во втором – стабилизатор теряет стабильность, смещается, что обычно происходит на фоне некорректно произведенной установки имплантата, плохой реабилитации, несоблюдения ограничений по физическим нагрузкам или на почве осложнений инфекционного вида, когда прогрессируют нагноения вблизи мест фиксации. Сильный болевой синдром – основной симптом, который нередко сопровождает высокая температура. В обеих ситуациях нужна срочная ревизионная хирургия.

- Критично плохо, если отказали ноги после операции на позвоночнике. Это самый ужасный исход оперативного лечения, который мало обнадеживает на положительные прогнозы. Парализация (отказывает обычно одна нога) встречается в крайне редких случаях. Паралич ног и парезы стопы, которые развились после нейрохирургической терапии, в большинстве своем обусловлены непрофессиональными действиями нейрохирурга.

- У некоторых людей появляются после операции судороги по ночам, их нельзя относить к чему-то естественному и нормальному. Ночной миоспазм говорит об ухудшении состояния. Зачастую он связан с плохой циркуляцией крови в ногах, тромбозом глубоких вен, поражением ЦНС, неправильной организацией физической нагрузки. Если развился менингит, который является нечастым осложнением, характеризующимся интраоперационным повреждением спинномозговой оболочки с последующим проникновением инфекции в спинальную жидкость, судорожные приступы также могут возникать.

Сесть в инвалидное кресло после неудачной операции или восстановления – мрачная перспектива. Поэтому тщательно выбирайте клинику и оперирующего хирурга: их репутация должна быть без малейших изъянов! Лучше поехать за границу (Германию, Израиль, Чехию), там спинальные хирурги и реабилитологи – врачи с большой буквы.

Ликворея

Опасность ликвореи заключается в возможных осложнениях. К таким последствиям относят:

- менингит – возникает из-за попадания инфекции из носовой полости вместе с ликвором в полость мозга;

- головная боль – из-за истекания спинномозговой жидкости снижается внутричерепное давление;

- пневмоцефалия – попадание воздуха в церебральные оболочки, желудочки мозга, вещество мозга;

- пневмония и бронхит – вследствие проникновения спинномозговой жидкости в дыхательные пути;

- гастрит, дисфункция или воспаление кишечника – возникают из-за попадания и скопления цереброспинальной жидкости в желудке.

Формы нарушения

Классифицировать данное состояние можно в зависимости от различных признаков: от формы проявления, от места истечения, от причины.

По форме проявления ликворею делят на явную (спинномозговая жидкость выделяется) и скрытую (ликвор не выделяется наружу, проглатывается).

В зависимости от причины развития можно разделить на первичную (развивается после операционного вмешательства, травмы) и вторичную (возникает через некоторое время из-за ликворного свища).

В зависимости от локализации вытекания спинномозговой жидкости ликворея бывает:

- спинальная – истекание происходит из дефекта, травмы позвоночника;

- раневая (послеоперационная) – жидкость вытекает через послеоперационную рану;

- ушная – вытекание жидкости из ушей (вследствие перелома пирамиды височной кости);

- назальная – ликвор выделяется через нос (вследствие травм костей черепа).

Клиника заболевания

Определить наличие ликвореи можно по следующим симптомам:

- Вытекание ликвора (прозрачной, светлой жидкости, иногда с прожилками крови, или бледно-розового цвета). Истечение цереброспинальной жидкости имеет периодичность и длится до 2 минут, может быть обильным и скудным, струйным и капельным. Назальная ликворея – происходит из одной ноздри, и преимущественно при наклонах головы вперед. Истекание из ушей – происходит при наклоне головы в сторону. Истекание из мест травмирования позвоночника или костей черепа (в случае черепно-мозговых травм вытекает ликвор, смешанный с кровью).

- Кашель, преимущественно во время сна, вызванный попаданием спинномозговой жидкости в бронхи и трахею.

- Головные боли (тупой характер) из-за снижения внутричерепного давления, вызванного вытеканием ликвора. Могут возникать при минимальных физических нагрузках, при смене положения тела.

- Обезвоживание – наступает при длительном течении ликвореи. Проявляется в виде сухости кожи, слизистых оболочек, снижения веса.

- Снижение обоняния, зрения, слуха.

Диагностические критерии

Ликворея выявляется во время осмотра и после исследований. К методам диагностики относят:

- сбор анамнеза – помогает определить время появления первых признаков состояния (вытекание прозрачной жидкости); определить действия которые могли вызвать развитие состояния (травмы, операции);

- обследование у невролога – направлено на обнаружение дефектов и травм позвоночника, черепа, перелома основания черепа, вытекание спинномозговой жидкости из носа и ушей;

- тест на содержание глюкозы в жидкости (ликвор содержит большое количество глюкозы);

- тест на содержание тау-белка (содержится только в цереброспинальной жидкости);

- используется компьютерная томография и магниторезонансная томография – позволяют выявить повреждение костей черепа путем послойного изучения строения головного мозга;

- цистернография с применением рентгеноконтрастных препаратов;

- проба масляного пятна – носовым платком промокают вытекающую жидкость (цереброспинальная жидкость оставляет масляные пятна, после засыхания платок остается мягким).

Также может быть рекомендовано посещение и консультация нейрохирурга, отоларинголога, травматолога.

Подготовка к спинномозговой пункции

Показаниями к спинномозговой пункции считаются:

- Вероятная инфекция мозга и его оболочек — сифилис, менингит, энцефалит, туберкулез, бруцеллез, сыпной тиф и др.;

- Диагностика внутричерепных кровоизлияний и новообразований, когда другие методы (КТ, МРТ) не дают нужного объема информации;

- Определение ликворного давления;

- Кома и другие виды расстройства сознания без признаков дислокации и вклинения стволовых структур;

- Необходимость введения цитостатиков, антибактериальных средств непосредственно под оболочки головного или спинного мозга;

- Введение контраста при рентгенографии;

- Удаление избытка ликвора и уменьшение внутричерепного давления при гидроцефалии;

- Демиелинизирующие, иммунопатологические процессы в нервной ткани (рассеянный склероз, полинейрорадикулоневрит), системная красная волчанка;

- Необъяснимая лихорадка, когда патология других внутренних органов исключена;

- Проведение спинальной анестезии.

Опухоли, нейроинфекции, кровоизлияния, гидроцефалия могут считаться абсолютными показаниями к пункции «спинного мозга», в то время как при рассеянном склерозе, волчанке, необъяснимой лихорадке она не всегда обязательна и от нее можно отказаться.

При инфекционном поражении ткани мозга и его оболочек спинномозговая пункция носит не только важное диагностическое значение для определения вида возбудителя. Она дает возможность определить характер последующего лечения, чувствительность микробов к конкретным антибиотикам, что немаловажно в процессе борьбы с инфекцией.

При повышении внутричерепного давления пункция спинного мозга считается едва ли не единственным способом удалить излишки жидкости и избавить больного от многих неприятных симптомов и осложнений.

Введение противоопухолевых средств непосредственно под оболочки мозга значительно повышает их концентрацию в очаге неопластического роста, что дает возможность не только более активного влияния на опухолевые клетки, но и применения большей дозировки лекарственных средств.

При определенной патологии проведение пункции может нанести существенный вред и даже вызвать гибель больного, поэтому перед ее назначением обязательно исключаются возможные препятствия и риски.

Противопоказания к спинномозговой пункции включают:

- Признаки или подозрение на дислокацию структур мозга при его отеке, новообразовании, кровоизлиянии — уменьшение давления ликвора ускорит вклинение стволовых отделов и может вызвать гибель пациента прямо во время процедуры;

- Гидроцефалия, вызванная механическими препятствиями для движения ликвора (спайки после инфекций, операций, врожденные пороки);

- Нарушения свертываемости крови;

- Гнойные и воспалительные процессы кожи в месте прокола;

- Беременность (относительное противопоказание);

- Разрыв аневризмы с продолжающимся кровотечением.

Особенности проведения и показаний к спинномозговой пункции определяют характер предоперационной подготовки. Как и перед любой инвазивной процедурой, пациенту предстоит сдать анализы крови и мочи, пройти исследование свертывающей системы крови, КТ, МРТ.

Чрезвычайно важно оповестить врача обо всех принимаемых препаратах, аллергических реакциях в прошлом, сопутствующей патологии. Минимум за неделю отменяются все антикоагулянты и ангиагреганты из-за риска кровотечения, а также противовоспалительные средства.

Женщины, которым планируется пункция спинномозговой жидкости и, особенно, при рентгеноконтрастных исследованиях, должны быть уверены в отсутствии беременности, чтобы исключить негативное влияние на плод.

Пациент либо приходит на исследование сам, если пункция планируется в амбулаторных условиях, либо его доставляют в процедурный кабинет из отделения, где он проходит лечение. В первом случае стоит заранее обдумать, как и с кем придется добираться домой, так как после манипуляции возможны слабость и головокружение. Перед пункцией специалисты рекомендуют не есть и не пить минимум 12 часов.

У детей поводом к спинномозговой пункции могут стать те же заболевания, что и у взрослых, но чаще всего это инфекции или подозрение на злокачественную опухоль. Обязательным условием проведения операции считается присутствие одного из родителей, особенно, если ребенок маленький, напуган и растерян. Мама или папа должны попытаться успокоить малыша и рассказать ему, что боль будет вполне терпимой, а исследование необходимо для выздоровления.

Обычно спинномозговая пункция не требует общего наркоза, достаточно ввести местные анестетики, чтобы пациент комфортно ее перенес. В более редких случаях (аллергия на новокаин, например) допускается пункция без анестезии, а больной предупреждается о возможной болезненности. Если есть риск отека мозга и его дислокации при проведении спинномозговой пункции, то целесообразно введение фуросемида за полчаса до процедуры.

Для осуществления пункции спинномозговой жидкости обследуемого укладывают на жесткий стол на правом боку, нижние конечности подняты к брюшной стенке и обхвачены руками. Возможно выполнение прокола в сидячем положении, но при этом спина также должна быть как можно больше согнута. У взрослых допускаются проколы ниже второго поясничного позвонка, у детей ввиду риска повреждения спинномозговой ткани — не выше третьего.

Техника спинномозговой пункции не представляет никаких трудностей для обученного и опытного специалиста, а ее тщательное соблюдение помогает избежать серьезных осложнений. Пункция спинномозговой жидкости включает несколько последовательных этапов:

- Подготовительный — стерильная игла с мандреном, емкости для сбора ликвора, одна из которых — стерильная с пробкой, готовятся медсестрой непосредственно перед процедурой; врач использует стерильные перчатки, которые дополнительно протираются спиртом;

- Пациент ложится на правый бок, сгибает ноги в коленях, помощник дополнительно сгибает позвоночник больного и фиксирует его в этой позе;

- Медсестра, помогающая в проведении операции, смазывает место введения иглы в поясничной области, начиная с точки пунктирования и к периферии, дважды йодом, потом трижды этанолом для удаления йода;

- Хирург прощупывает место пункции, определяет подвздошный гребень, мысленно проводит от него перпендикулярную линию к позвоночнику, которая попадает в промежуток между 3 и 4 поясничными позвонками, пунктировать можно здесь же либо на позвонок кверху, эти места считаются безопасными, так как вещество спинного мозга на этом уровне отсутствует;

- Местная анестезия проводится с помощью новокаина, лидокаина, прокаина, которые вводятся в кожу до полного обезболивания мягких тканей;

- В намеченное место прокола вводят иглу срезом вверх под прямым углом к поверхности кожи, затем аккуратно, слегка наклоня ее в направлении головы пациента, продвигают вглубь, при этом врач ощутит три провала иглы — после прокола кожи, межпозвоночной связки и твердой оболочки спинного мозга;

- Третий провал свидетельствует, что игла проникла в подоболочечное пространство, после чего извлекают мандрен. В этот момент может выделиться ликвор, а если его нет, то иглу вводят глубже, но очень аккуратно и медленно ввиду близости сосудистого сплетения и риска кровотечения;

- В момент нахождения иглы в канале спинного мозга измеряется ликворное давление — с помощью специального манометра или визуально, по интенсивности тока спинномозговой жидкости (в норме — до 60 капель за минуту);

- Собственно взятие спинномозгового пунктата в 2 пробирки: в стерильную помещают 2 мл жидкости для бактериологического анализа, во вторую — ликвор, направляемый для анализа клеточного состава, уровня белка, сахара и т. д.;

- Когда ликвор получен, иглу извлекают, место прокола закрывают стерильной салфеткой и заклеивают пластырем.

Указанный алгоритм действий обязателен вне зависимости от показаний и возраста больного. От аккуратности действий врача зависит риск опаснейших осложнений, а в случае спинномозговой анестезии — степень и длительность обезболивания.

Объем жидкости, добытой при пункции, составляет до 120 мл, но для диагностики достаточно 2-3 мл, используемых для дальнейшего цитологического и бактериологического анализов. Во время пункции возможна болезненность в месте прокола, поэтому особенно чувствительным пациентам показано обезболивание и введение успокоительных препаратов.

В течение всей манипуляции важно соблюдать максимальную неподвижность, поэтому взрослых удерживает в нужной позе помощник врача, а ребенка — один из родителей, который также помогает малышу успокоиться. У детей анестезия обязательна и позволяет обеспечить спокойствие пациенту, а врачу дает возможность аккуратно и не спеша действовать.

Многие больные боятся пункции, так как заведомо уверены, что это больно. В действительности же прокол вполне терпим, а боль чувствуется в момент проникновения иглы через кожу. По мере того, как мягкие ткани «пропитываются» анестетиком, боль уходит, появляется чувство онемения или распирания, а затем и вовсе все негативные ощущения проходят.

Если в процессе пункции был задет нервный корешок, то неизбежна резкая боль, подобная той, которая сопровождает радикулит, однако эти случаи относят скорее к осложнениям, нежели к нормальным ощущениям при проколе. В случае спинномозговой пункции при повышенном количестве ликвора и внутричерепной гипертонии по мере удаления избытка жидкости пациент отметит облегчение, постепенное исчезновение чувства давления и боли в голове.

Частые вопросы

Какие возможные осложнения могут возникнуть после операции на позвоночнике?

После операции на позвоночнике могут возникнуть следующие осложнения:

Какие осложнения могут быть связаны с анестезией?

Осложнения, связанные с анестезией, могут включать аллергические реакции, проблемы с дыханием, повышенное кровотечение или инфекцию.

Какие осложнения могут быть связаны с самой операцией?

Осложнения, связанные с самой операцией на позвоночнике, могут включать инфекцию, кровотечение, повреждение нервов или сосудов, образование рубцовой ткани или неудачное сращивание костей.

Какие осложнения могут возникнуть после операции на позвоночнике в период реабилитации?

В период реабилитации после операции на позвоночнике могут возникнуть осложнения, такие как боли, ограничение движения, инфекция раны, проблемы с заживлением раны или неудачное сращивание костей.

Какие осложнения могут возникнуть в долгосрочной перспективе после операции на позвоночнике?

В долгосрочной перспективе после операции на позвоночнике могут возникнуть осложнения, такие как хроническая боль, нарушение чувствительности или двигательных функций, проблемы с мочеиспусканием или дефекацией, а также повторное образование проблемы, требующей повторной операции.

Полезные советы

СОВЕТ №1

После операции на позвоночнике очень важно соблюдать все рекомендации врача и не пренебрегать реабилитационными процедурами. Они помогут ускорить процесс восстановления и снизить риск возможных осложнений. Регулярные занятия физиотерапией, массажем и специальными упражнениями помогут укрепить мышцы спины, улучшить кровообращение и снизить вероятность развития осложнений.

СОВЕТ №2

После операции на позвоночнике необходимо соблюдать правильную позу и избегать неправильных движений, которые могут негативно повлиять на заживление раны и вызвать осложнения. Важно избегать поднятия тяжестей, резких поворотов и нагрузок на позвоночник. Рекомендуется использовать подушку или специальный ортопедический матрас для поддержки правильной позы во время сна и отдыха.